Die Lieder Fanny Hensels als Spiegel ihres Lebens

Zwischen künstlerischer Sehnsucht und gesellschaftlichem Zwang

Fanny Hensel war eine talentierte Komponistin, die die gesellschaftlichen Erwartungen ihrer Zeit in Frage stellte. Obwohl sie inzwischen ihren Platz in der Musikgeschichte gefunden hat, stand sie – als Frau – im Schatten ihres berühmteren Bruders Felix Mendelssohn Bartholdy.

1842, Öl auf Leinwand

Fanny Hensel

Gartenlieder

6 Gesänge für gemischten Chor op. 3, 1846

Carus 9.308/00

Frühe Jahre und musikalische Prägung

Fanny Hensel (geb. Mendelssohn) wurde am 14. November 1805 in Hamburg als älteste Tochter des Bankiers Abraham Mendelssohn und seiner Frau Lea, geb. Salomon, geboren. 1811 zog die Familie wegen der französischen Besatzung nach Berlin, wo Fanny und ihr Bruder Felix früh ihre musikalische Begabung zeigten. Besonders ihre Mutter, die mit der Berliner Bach-Tradition vertraut war, förderte die musikalische Ausbildung der Kinder. Bereits mit 13 Jahren spielte Fanny Mendelssohn anspruchsvolle Stücke von Johann Sebastian Bach.

Ab 1819 erhielten Fanny und Felix Kompositionsunterricht bei Carl Friedrich Zelter, einem bedeutenden Musikpädagogen der Zeit. Dieser erkannte Fannys Talent und beschrieb sie als technisch versiert und ausdrucksstark. Diese Zeit markiert den Beginn ihrer reichen Liedproduktion. Von ihrem Vater und später auch von ihren Brüdern wurde Fanny ermahnt, sich auf die ihr zustehende Rolle als Hausfrau und Mutter zu konzentrieren. Diese Erwartungen führten bei Fanny zu inneren Konflikten und Phasen der Resignation.

Musikalischer Salon und gesellschaftliche Herausforderungen

Fanny Hensel verwandelte diese gesellschaftliche Herausforderung in eine Chance, indem sie sich in Berlin dem Aufbau ihres eigenen musikalischen Salons widmete. Dieser entwickelte sich rasch zu einem kulturellen Zentrum, das Künstler*innen, Musiker*innen und Intellektuelle gleichermaßen anzog. Bereits 1821 fanden im Hause Mendelssohn die ersten Sonntagsmusiken statt – halböffentliche Veranstaltungen unter Mitwirkung professioneller Musiker*innen. Diese etablierten sich zu einer bedeutenden Institution des Berliner Musiklebens und zogen zahlreiche prominente Persönlichkeiten an. In diesem Rahmen führte Hensel viele ihrer eigenen Werke auf. Die Salonaufführungen boten ihr einen geschützten Rahmen, in dem sie sich musikalisch ausdrücken und entfalten konnte. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf Vokalkompositionen, die einen festen Bestandteil des Programms bildeten. So wurden vermutlich auch Hensels eigene Stücke, wie etwa die Gartenlieder (Carus 9.308/00), dort aufgeführt.

Reisen und Inspirationsquellen

Ein zentrales Thema in Fanny Hensels Musik ist die Sehnsucht, die sich in vielen ihrer Lieder widerspiegelt. Diese Sehnsucht ist nicht nur ihr persönlicher Ausdruck, sondern wird – entsprechend dem damaligen Zeitgeist – auch durch literarische Vorlagen und die Fantasie von fernen Ländern geprägt. Ein Beispiel hierfür ist das Lied Sehnsucht nach Italien (Carus 9.530/00 [1822], arr. D. Rouger), das mit Goethes berühmten Versen beginnt: „Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?“ In dieser Komposition schildert Hensel die Sehnsucht nach Italien als idealisiertem Ort der Inspiration und Freiheit. Ebenso vertonte sie weitere Texte Goethes, wie Mignons Nur wer die Sehnsucht kennt (Carus 9.528/00 [1826], arr. D. Rouger), das die innerliche Zerrissenheit und das Verlangen nach einem fernen Geliebten thematisiert. Ein weiteres bemerkenswertes Werk ist die Vertonung von Goethes Neue Liebe, neues Leben (Carus 9.259/00, arr. D. Rouger), in dem sich beschwingte Verliebtheit mit Momenten der Zerrissenheit und den sehnsuchtsvollen Seufzern des Liebenden verbinden.

Ihre persönliche Liebe fand sie in dem Maler Wilhelm Hensel (1794–1861), den sie 1822 kennenlernte und mit dem sie sich 1829 verlobte. Er war erst kurz zuvor von einem fünfjährigen Italien-Aufenthalt zurückgekehrt, wodurch die Sehnsucht nach Italien sogar doppeldeutig verstanden werden kann. Die Verlobungszeit fiel in eine besonders inspirierende Phase ihres Lebens, gekrönt von der Wiederaufführung von Bachs Matthäus-Passion unter der Leitung ihres Bruders Felix Mendelssohn Bartholdy.

Im Sommer 1829 schrieb Wilhelm Hensel das Gedicht Nachtreigen, das von Fanny Hensel zunächst als „unkomponierbar“ beschrieben wurde. Dennoch schuf sie daraus eine eindrucksvolle Chorvertonung (Nachtreigen, Carus 40.219) als Geburtstagsüberraschung für ihn. In dieser A-Cappella-Komposition zeigt sie ihre meisterhafte Beherrschung komplexer Harmonik und klangvoller Achtstimmigkeit. Auch später griff Hensel immer wieder auf das Thema Nacht zurück, wie in dem Chorsatz Nacht ruht auf den fremden Wegen (Carus 3.402/00, H 225, 1846). Ihre Liebe zur italienischen Kultur fand schließlich 1839 in einer fast einjährigen Reise nach Italien ihren Höhepunkt, die für Hensel zu einer der erfüllendsten Zeiten ihres Lebens wurde. Diese Reise hinterließ auch in ihrem Werk Spuren, wie in der Komposition Nach Süden (Carus 9.528/00, arr. D. Rouger). Das Lied, das den Vogelzug thematisiert, verbindet die Sehnsucht nach dem Süden mit einem poetischen Naturbild.

Carus 9.259/00

Späte Jahre und Anerkennung

In den 1830er und 1840er Jahren komponierte Fanny Hensel eine Vielzahl von Liedern, darunter Werke wie Zauberkreis (Carus 9.532/00 [1843/44], arr. D. Rouger) und Traum (Carus 9.531/00 [1844], arr. D. Rouger). Diese Werke zeugen von ihrer musikalischen Reife und stilistischen Vielfalt. Doch diese Jahre waren nicht nur von künstlerischem Schaffen geprägt, sondern auch von persönlichen Herausforderungen: Trotz ihres Erfolges als Komponistin musste Hensel immer wieder gegen die Einschränkungen ankämpfen, die ihr das soziale und familiäre Umfeld auferlegte. Während ihr Bruder Felix Mendelssohn Bartholdy in der Musikwelt aufstieg, blieb Fanny weitgehend auf private Aufführungen und Kompositionen beschränkt.

Am 14. Mai 1847 ereignete sich während der Proben zu einer ihrer beliebten Sonntagsmusiken ein tragisches Unglück: Fanny Hensel erlitt unerwartet einen Schlaganfall und verstarb wenige Stunden später. Ein besonders bewegendes Zeugnis ihres künstlerischen Erbes ist deshalb das posthum veröffentlichte Werk Bergeslust (Carus 9.533/00, arr. D. Rouger), in dem es heißt: „Die Wolken ziehn hernieder, das Vöglein senkt sich gleich, Gedanken gehen und Lieder bis in das Himmelreich“ – diese Botschaft ist sogar auf ihrem Grabstein eingraviert.

Erst in den letzten Jahren ihres kurzen Lebens begann Hensel, einige ihrer Werke zu veröffentlichen. Ihre Lieder gelten heute als bedeutende Beiträge zur romantischen Liedkunst. Sie finden zunehmend Beachtung in Konzerten und wissenschaftlichen Untersuchungen. Die Lieder sind nicht nur Ausdruck emotionaler Tiefe und künstlerischer Fertigkeit, sondern auch ein Spiegel ihrer persönlichen Kämpfe zwischen persönlicher Freiheit und den Zwängen gesellschaftlicher Normen.

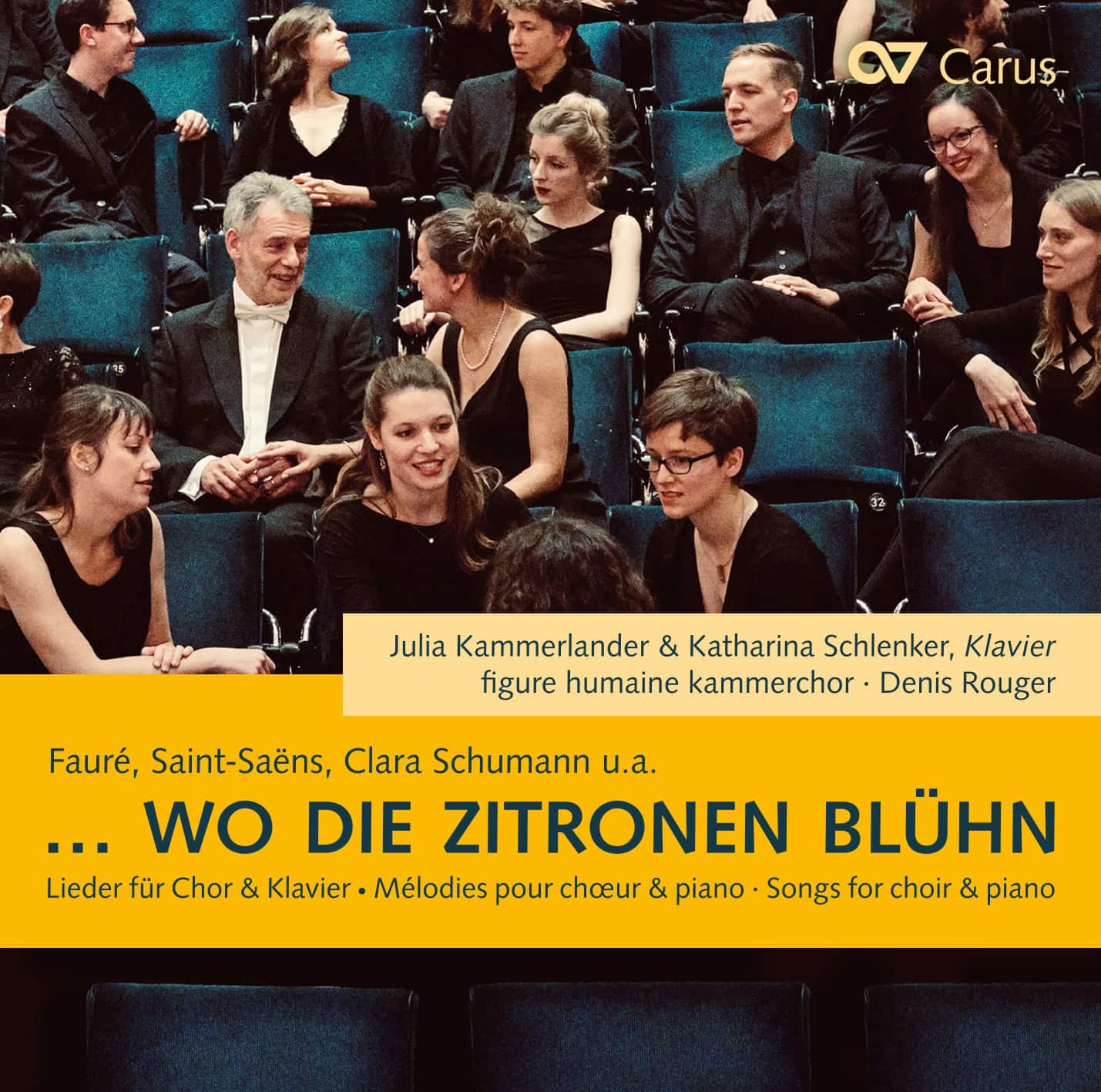

Die Hingabe, welche Fanny Hensel für die Musik aufgebracht hat, bietet Inspiration, sich mit ihrem Werk zu beschäftigen und die Schönheit ihrer Kompositionen zu entdecken. Eine gute Möglichkeit hierfür bieten die Chorarrangements von Denis Rouger, der die originalen Liedkompositionen von Fanny Hensel behutsam an die Ausdrucksmöglichkeiten eines größeren Ensembles angepasst hat. Die Arrangements wurden mit dem figure humaine kammerchor unter der Leitung von Denis Rouger eingespielt (erhältlich auf CD und allen bekannten Streaming-Portalen) und sind in Einzelausgaben bei Carus erhältlich.

Lorenz Adamer studierte an den Universitäten Wien (AT), Cremona/Pavia (ITA) und Tübingen Musikwissenschaft und Philosophie. Seit dem Sommer 2017 arbeitet er im Carus-Verlag, zuerst als Vertriebsassistenz und mittlerweile als Redakteur im Lektorat. In seiner Freizeit spielt er leidenschaftlich Klarinette und singt gerne im Chor.

Komponistinnen haben zu jeder Zeit bedeutende Beiträge zum Chorrepertoire geleistet. Zahlreiche verborgene Juwelen für gemischten Chor warten nur darauf, aufgeführt zu werden. Im Chorbuch vertreten sind Komponistinnen von der Renaissance bis hin zu jungen Komponistinnen unserer Zeit; Frauen aus Europa, aus Nord- und Südamerika und aus Israel. Viele waren in ihrer Zeit Pionierinnen, die sich allen Widerständen zum Trotz als Komponistinnen behaupten konnten.

Komponistinnen haben zu jeder Zeit bedeutende Beiträge zum Chorrepertoire geleistet. Zahlreiche verborgene Juwelen für gemischten Chor warten nur darauf, aufgeführt zu werden. Im Chorbuch vertreten sind Komponistinnen von der Renaissance bis hin zu jungen Komponistinnen unserer Zeit; Frauen aus Europa, aus Nord- und Südamerika und aus Israel. Viele waren in ihrer Zeit Pionierinnen, die sich allen Widerständen zum Trotz als Komponistinnen behaupten konnten. Fanny Hensels Nachtreigen beeindruckt durch eine Länge von über 200 Takten und die Doppelchörigkeit von Frauen- (SSAA) und Männerchor (TTBB), die zunächst dialogisch aufeinander zugehen und später mit unterschiedlichem Text kunstvoll vereint werden. Der zweite Teil entfaltet sich zu einem Fugato, das die Stimmen zu einem kraftvollen homophonen Abschluss zusammenführt.

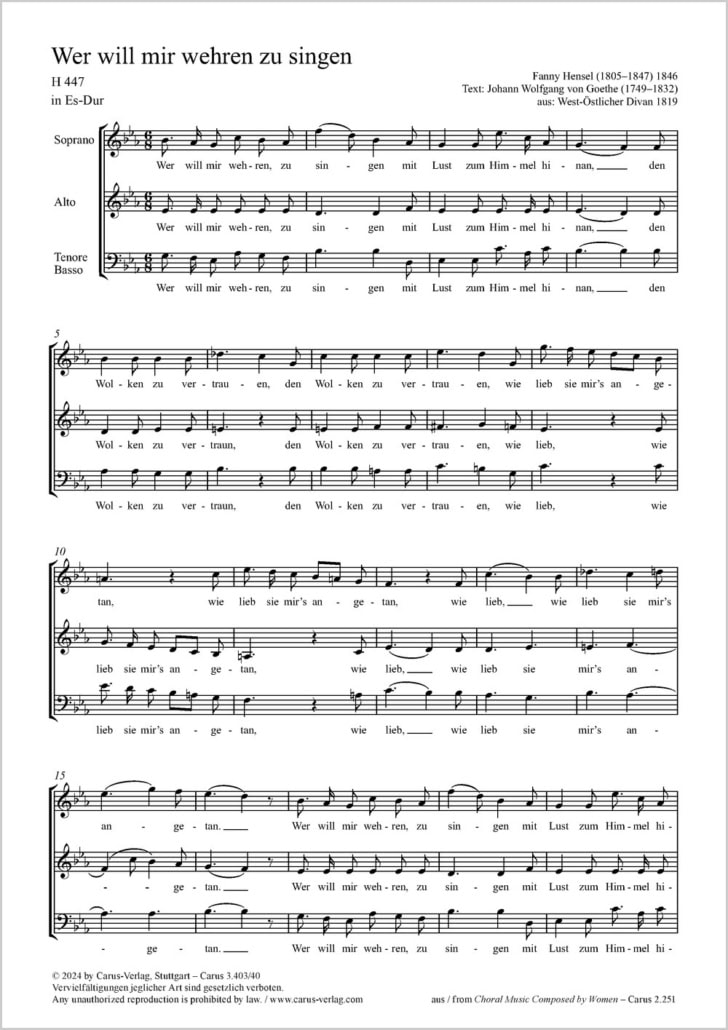

Fanny Hensels Nachtreigen beeindruckt durch eine Länge von über 200 Takten und die Doppelchörigkeit von Frauen- (SSAA) und Männerchor (TTBB), die zunächst dialogisch aufeinander zugehen und später mit unterschiedlichem Text kunstvoll vereint werden. Der zweite Teil entfaltet sich zu einem Fugato, das die Stimmen zu einem kraftvollen homophonen Abschluss zusammenführt. Fanny Hensels Lied Wer will mir wehren zu singen (H 447) ist eine lebhafte Vertonung eines Goethe-Gedichts für Sopran, Alt und eine Männerstimme in Es-Dur. Der tänzerische 6/8-Takt und die fließende Melodik unterstreichen die optimistische Botschaft des Textes über die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks.

Fanny Hensels Lied Wer will mir wehren zu singen (H 447) ist eine lebhafte Vertonung eines Goethe-Gedichts für Sopran, Alt und eine Männerstimme in Es-Dur. Der tänzerische 6/8-Takt und die fließende Melodik unterstreichen die optimistische Botschaft des Textes über die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks.

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!