Die „andere“ Johannes-Passion von 1725

Kleines Plädoyer für eine große Passionsmusik

Mindestens vier Mal war die Johannes-Passion unter Bachs Leitung in Leipzig zu hören, doch nie in derselben Gestalt. Und nicht alle Fassungen sind vollständig überliefert, sodass heute für jede Aufführung Entscheidungen zu treffen sind. Immer öfter wird dabei die Fassung von 1725 mit dem Eingangschor „O Mensch, bewein dein Sünde groß“ aufgeführt. Der Verzicht auf „Herr, unser Herrscher“ geht bei dieser Aufführungsvariante einher mit Neuentdeckungen. Wir hören die Evangelistenpartie so, wie sie damals in Leipzig erklungen ist. Zudem kommen hochdramatische Arien wie „Himmel reiße, Welt erbebe“ zur Geltung.

Die Johannes-Passion hat Bach lange Jahre über in Atem gehalten: von seinem ersten Leipziger Karfreitag 1724 bis zu seinem zweitletzten oder gar letzten Amts- und Lebensjahr. Dies führt zu einer geradezu polyphonen Überlieferung des Werkes. Was uns vorliegt, ist nicht eine einzige Bach’sche Partitur mitsamt Einzelstimmen. Überliefert sind vielmehr insgesamt etwa 700 Notenseiten aus dem Zeitraum zwischen 1724 und 1749. Daran beteiligt waren neben dem Komponisten noch etwa 20 weitere Schreiber! Und manches Notenblatt, aus dem in Leipzig unter Bachs Leitung musiziert wurde, ist längst verloren gegangen.

Betrachten wir zunächst die Textgestalt des Werks. Da drängt sich der Eindruck einer bunten Mischung auf, denn zum Passionsbericht aus der Luther-Bibel mitsamt den Liedstrophen treten Arientexte recht unterschiedlicher Herkunft. Ein namentlich unbekannter Redaktor hat sie 1724 aus mehreren poetischen Quellen zusammengefügt. Unter anderem übernimmt er Verse aus der berühmte Passionsdichtung des Hamburger Ratsherrn Barthold Hinrich Brockes. Einige Arientexte wie etwa „Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten“ stammen vermutlich aus der Feder dieses Redaktors, der sich dabei insbesondere von Grundgedanken des vierten Evangeliums inspirieren lässt. Dieser insgesamt variable Pasticcio-Charakter des Librettos unterscheidet die Johannes-Passion von ihrem Schwesterwerk nach Matthäus, das ja mit Picander einen einzigen Autor hat, den Bach auf der Titelseite seiner Schönschriftpartitur sogar namentlich nennt.

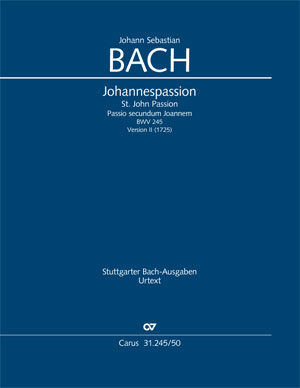

Johann Sebastian Bach

Johannes-Passion BWV 245

Fassung II (1725)

Besetzung:

Soli SATBB, Coro SATB, 2 Fl, 2 Ob (Obda), 2 Obdaca, Vga, 2 Vl, Va, Bc

Dauer: 120 min

Wenn wir den Vergleich der beiden Werke fortsetzen, fallen noch weitere markante Unterschiede auf. Zunächst fehlt der Johannes-Passion eine letztgültige Fassung. Mindestens vier Mal war sie in Leipzig unter Bachs Leitung zu hören, jeweils am Karfreitag 1724, 1725, 1732 (?) und 1749 (eventuell auch noch 1750). Jedes Mal aber erklang das Werk in anderer Gestalt. Eine „Fassung letzter Hand“, wie wir sie von der Matthäus-Passion kennen, scheint es nicht zu geben. Und das wiederum wird besonders deutlich an der Reinschriftpartitur (1739). Nur die ersten 20 Seiten dieser Johannes-Passions-Partitur – bis kurz vor dem Choral „Wer hat dich so geschlagen“ – sind von Bach geschrieben und dokumentieren eine Revision des Werks. Dann jedoch wechselt die Schrift, denn ein von Bach beauftragter Kopist ergänzt später die weiteren Sätze nach der damals noch vorhandenen und inzwischen verschollenen Originalpartitur von 1724.

Wie ist das zu deuten? Vermutlich hat Bach um 1739 eine Aufführung seiner Johannes-Passion geplant, die aber vielleicht gar nicht zustande kam. Jedenfalls liegt eine Aktennotiz über ein Verbot der Passionsaufführung in jenem Jahr vor. All das könnte erklären, dass Bach die Überarbeitung nach 20 Partiturseiten abgebrochen hat. Zudem hat er die zahlreichen in den ersten Sätzen bereits vorgenommenen Änderungen nie in sein Stimmenmaterial übertragen. Somit sind etliche Details, die bei heutigen Aufführungen der Johannes-Passion etwa in der ersten halben Stunde zu hören sind, unter Bachs Leitung niemals erklungen! Hierzu zählen Durchgangsnoten in den Mittelstimmen der beiden ersten Liedstrophen und vor allem die markante Durterz am Ende des ersten Chorals „O große Lieb“ auf das Wort „leiden“. Bei allen Bach’schen Aufführungen schloss dieser Choral eher verhalten in Moll. Allein in der Partitur 1739, die für Bachs eigene Aufführungspraxis keine Rolle gespielt hat, steht hier in der Tenorstimme kein b, sondern ein h.

Warum aber hat Bach zwei Jahre hintereinander die Johannes-Passion aufgeführt? Auf diese Frage lässt sich nur mit Vermutungen antworten. Vielleicht hatte er 1725 zunächst eine ganz neue Passionsmusik als integralen Teil seines Jahrgangs der Choralkantaten geplant. Dieser Zyklus bricht bekanntlich um Ostern 1725 vorzeitig ab, sodass Bach auch den ursprünglichen Plan zur Passionsmusik geändert haben könnte oder gar aufgeben musste. War womöglich der plötzliche Tod des vorgesehenen Textdichters dafür verantwortlich, dass ein geplantes Libretto nicht mehr zustande kam? Und ging vielleicht der junge Theologiestudent und Bach-Schüler Christoph Birkmann (1703–1771), den Christine Blanken als Textdichter etlicher Bachkantaten identifizieren konnte (Bach-Jahrbuch 2015), dem Thomaskantor im Frühjahr 1725 auch bei der Einrichtung dieses Passionslibrettos zur Hand, das er ja später in Nürnberg unter der Überschrift „Das schmählich- und schmertzliche / Leiden / Unsers Herrn und Heilandes / Jesu Christi / in einem / Actu Oratorio / besungen“ veröffentlicht hat?

carus plus

Zu J. S. Bachs Johannes-Passion (Fassung IV bzw. traditionelle Mischfassung) sind praktische Übehilfen verfügbar: Das Werk findet sich in carus music, der Chor-App, sowie in der Übe-CD-Reihe Carus Choir Coach.

Damit kann die Johannes-Passion im Gesamtklang von Chor und Orchester geübt werden. die eigene Stimme kann verstärkt erklingen und es kann in verlangsamtem Tempo geübt werden.

Das Ergebnis jedenfalls sind zwei Passionsmusiken Bachs aus den Jahren 1724 und 1725, die sich ganz erheblich unterscheiden. Charakteristisch für die Passion 1725 ist die Rahmung mit zwei großen Choralbearbeitungen: „O Mensch, bewein dein Sünde groß“ als Exordium und „Christe, du Lamm Gottes“ als Conclusio. Zudem gliedert Bach mehrere Arien neu in das Werk ein. Unklar ist derzeit, ob diese aus einer älteren Passionsmusik aus seiner Feder – komponiert womöglich 1717 für eine Aufführung auf Schloss Friedenstein bei Gotha – stammen oder ob Bach sie 1725 auf Texte von Christoph Birkmann neu komponiert hat.

Im Blick auf die kirchenmusikalische und konzertante Praxis nach Bachs Tod ist festzuhalten, dass die gesamte Aufführungstradition der Johannes-Passion – vom 19. Jahrhundert bis zur Edition Arthur Mendels im Rahmen der Neuen Bach-Ausgabe (1973) – keiner der vier Bach’schen Fassungen entspricht. Gemischt wird vielmehr die Partitur 1739 (Sätze 1–10) mit den Fassungen I und IV (die weiteren Nummern). Dahinter steht, jedenfalls bei Mendel, das verständliche Anliegen, dass jeder Satz des Werks in der am weitesten entwickelten Version erklingen soll. Das jedoch hat seinen Preis: Es ergibt sich so insgesamt eine Werkgestalt, die Bach niemals musiziert hat.

Doch warum führen wir nicht eine der authentischen Bach’schen Fassungen der Johannes-Passion auf? Dem steht die Schwierigkeit entgegen, dass die vier Fassungen keineswegs in hinreichender Vollständigkeit überliefert sind. Die erste und die dritte Fassung lassen sich aufgrund von Verlusten im originalen Notenmaterial nur noch schwerlich rekonstruieren. Fassung II (1725) und Fassung IV (1749) aber sind aufführbar. Und die zweite Fassung ist wohl das bis heute am wenigsten bekannte große vokal-instrumentale Werk Bachs!

Bach widmet sich in dieser Passionsmusik besonders den beiden zueinander in spannungsvoller Einheit stehenden Polen Andacht und Oper. Insgesamt 18 Liedstrophen repräsentieren den gottesdienstlichen Aspekt, wohingegen die neu eingefügten Arien einem hochdramatischen, mithin opernhaften Gestus verpflichtet sind. Bei den Liedstrophen fällt vor allem die varietas in der Ausarbeitung auf. Sie reicht vom typischen vierstimmigen „Bachsatz“ bis zu Arien mit „unterflochtener“ Choralstrophe. Und schließlich wäre Bach nicht Bach, würde er gegenläufige Themen nur im Nacheinander abhandeln und nicht zugleich auch simultan-integrativ, nämlich mittels musikalisch wie theologisch ergiebiger, ja geradezu „intricater“ Überlagerung.

Im Blick auf die Partie des Evangelisten sowie der Christusworte ist die zweite (und erste) Fassung des Werkes in den anfänglichen „Szenen“ schlichter als die Revisionsfassung 1739. So fehlen in den frühen Fassungen die beiden Spitzentöne a‘ beim Wort „Hohenpriester“. Und bei der Vox Christi schreibt Bach erst 1739 die arios anmutende Begleitung des Continuo zu den ohnehin intensiv wiederholten Worten „den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat“. Vielleicht ist dies sogar eine kleine Reminiszenz an das inzwischen vorliegende Schwesterwerk nach Matthäus, in welchem die Rezitative der Vox Christi – und damit auch die Abendmahlsworte, die das Johannesevangelium nicht überliefert – arios von Streichern begleitet werden.

Meinrad Walter

Johann Sebastian Bach. Johannes-Passion

Eine musikalisch-theologische Einführung

In einer umfassenden Werkeinführung, die bei Carus erschienen ist, beleuchtet Meinrad Walter das Werk aus aus musikalisch-theologischer Perspektive.

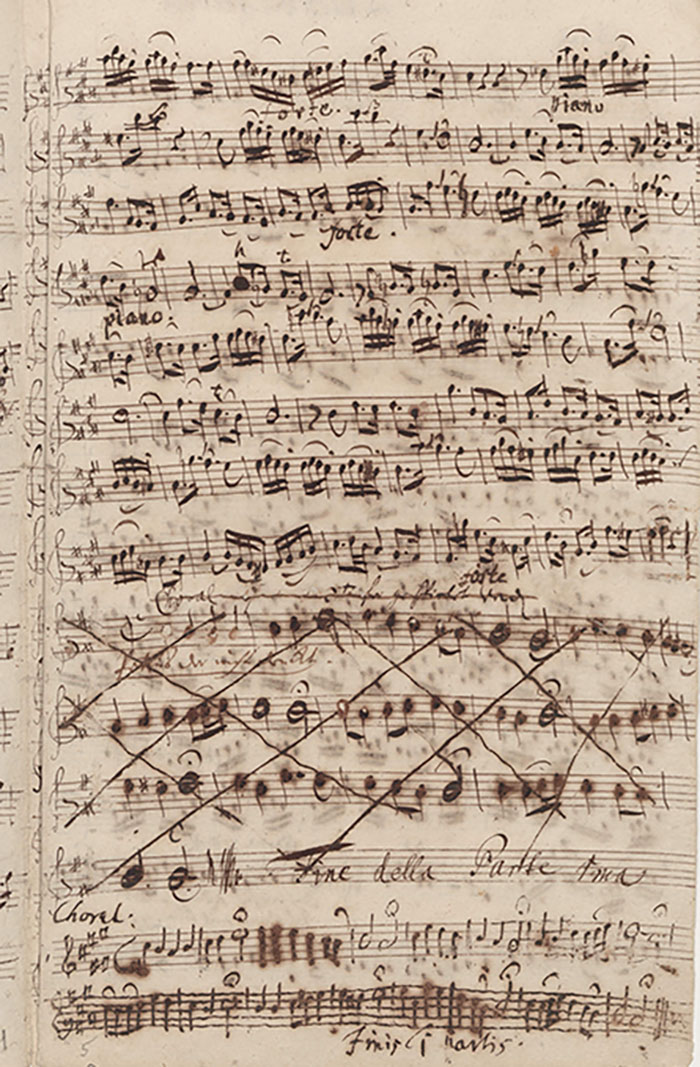

Auch die zweite Fassung der Johannes-Passion war nicht die letztgültige. Alles spricht sogar dafür, dass Bach eine definitive Gestalt für ebendieses Werk nie gefunden hat. Umso aufschlussreicher ist sein Experimentieren, wie es auf einem Notenblatt der ersten Violine anschaulich wird.

Aus diesem Notenblatt wurde bei allen vier Aufführungen Bachs zwischen 1724 und 1749 gespielt, aber jeweils etwas anderes! Auf den ersten acht Systemen steht der Schluss der Tenor-Arie „Ach, mein Sinn“, wie er für Fassung I (1724) gilt. Als im Folgejahr Fassung II musiziert wurde, entfiel diese Arie; deshalb ist sie eingeklammert, und zudem lasen Bachs Musiker den Hinweis auf ein Einlageblatt mit der Arie „Zerschmettert mich“, die nun zu erklingen hat. Der folgende Choral „Petrus, der nicht denkt zurück“, der in allen vier Fassungen den ersten Passionsteil beschließt, steht in den Fassungen I und II in A-Dur. Für Fassung III (1732) ändert Bach die Tonart durch Rasur zweier Vorzeichen sowie Überschreiben der Noten nach G-Dur. Als er diese Änderung jedoch für die vierte Fassung (1749) rückgängig machte, hätte ein nochmaliges Überschreiben die Lesbarkeit allzu sehr gefährdet. Deshalb strich er den Choral mit dicken Federstrichen kreuzweise durch und notierte ihn – man beachte hier die „klobige“ Altersschrift Bachs – darunter neu in der ursprünglichen Tonart. Vielleicht um Missverständnissen vorzubeugen, brachte Bach erneut den Hinweis „Finis I Partis“ an. Bei allem Hin und Her sollten die Mitwirkenden immerhin wissen, dass jetzt fraglos die Predigt folgt.

Eine kleine Übersicht verdeutlicht den „Umbau“ für die zweite Fassung der Johannes-Passion. An fünf Stellen wird jeweils ein Satz aus Fassung I eliminiert und dafür ein neuer eingefügt. Mit „Himmel reiße, Welt erbebe“ kommt zudem eine Arie ins Werk, der keine Streichung entspricht.

| Fassung 1 – 1724 | Fassung II – 1725 |

|---|---|

| Satz 1: „Herr, unser Herrscher“ | Satz 1: „O Mensch, bewein dein Sünde groß!“ |

| – | Satz 11: „Himmel reiße, Welt erbebe“ (nach: „Wer hat dich so geschlagen?“) |

| Satz 13: „Ach, mein Sinn“ | Satz 13: „Zerschmettert mich“ |

| Satz 19: „Betrachte, meine Seel“ und Satz 20: „Erwäge“ | Satz 19: „Ach, windet euch nicht so“ |

| Satz 33: dreitaktige Kurzfassung (verschollen, nach Markus 15,38) | Satz 33: „Und der Vorhang im Tempel“ (sieben Takte, nach Matthäus 27,51f.) |

| Satz 40: „Ach Herr, lass dein lieb Engelein“ | Satz 40: „Christe, du Lamm Gottes“ |

Dass Bach mit seiner zugleich neuen wie alten Passionsmusik nach Johannes am Karfreitag 1725 unzufrieden war, ist sehr unwahrscheinlich. Vielleicht fand er sogar den rezeptionsästhetischen Aspekt reizvoll, ob und wann seine Hörer wohl bemerken werden, dass – trotz neuer Choral-Rahmung und ausgetauschter Arien – viel Musik aus dem Vorjahr mit im Spiel ist. Einzigartig ist dann das weitere Leipziger Schicksal der Johannes-Passion. Nachdem sie bereits 1725 in zwei Fassungen vorliegt, wird sie geradezu ein Experimentierfeld der Bach’schen Passionsmusik. Denn keiner der 1725 neu eingefügten Sätze verblieb dauerhaft im Werk. Aber die friedliche Koexistenz von Fassungen kennen wir bei Bach ja auch aus anderen Werkgruppen. Das Bild der Johannes-Passion bleibt bunt und schillernd, weil Bach ihr „immer nur eine aktuelle und nie eine endgültige Gestalt“ (Hans-Joachim Schulze) verliehen hat. Selbst Fassung IV zeigt nochmals, wie sehr ihr Komponist zum einen für Neuerungen offen war, etwa im Blick auf den Generalbass und die Instrumentierung, und wie er zum anderen ausgerechnet mit der letzten Fassung ganz deutlich in Richtung der ersten Gestalt des Werkes aus dem Jahr 1724 zurückstrebt, von der er sich mit Fassung II am weitesten entfernt hatte.

Die Bach-Forschung hat lange gebraucht, die Johannes-Passion als ein vier Mal fertiges und zugleich letztlich unvollendetes Werk gelten zu lassen. Vor etwa einem halben Jahrhundert gelang die eindeutige Zuordnung der eingangs erwähnten 700 Notenseiten zu vier Bach’schen Aufführungen. Doch erst seit 2004 ermöglicht Peter Wollnys Edition im Carus-Verlag die Aufführung der zweiten Fassung dieser Passionsmusik, wie sie am Nachmittag des 30. März, dem Karfreitag 1725, in der Leipziger Thomaskirche erklungen ist. Auch heute ist diese „andere“ Johannes-Passion Bachs für Kenner wie für Liebhaber überaus hörenswert!

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!