Wozu ein „Gedenkjahr“ gut sein kann

Peter Cornelius 1824–1874

2024 ist von gleich zwei Jubiläen von Peter Cornelius geprägt: sein 200. Geburtstag und 150. Todestag. Aus diesem Anlass lädt Eberhard von Oppen zur besonderen Entdeckungsreise in die vielschichtige Welt des Komponisten und Schriftstellers ein. Der Blick hinter die Kulissen eines oft übersehenen Künstlerlebens des 19. Jahrhunderts offenbart eine Geschichte voller Überraschungen und musikalischer Genialität, die bis heute Chöre und Musikliebhaber begeistert. Von seinen frühen Jahren in Mainz über seine unvergesslichen Weihnachtslieder bis hin zu seinem bedeutenden Einfluss auf die Musikszene des 19. Jahrhunderts – entdecken Sie, warum Peter Cornelius eine größere Würdigung verdient und welche verborgenen Schätze es noch zu entdecken gibt.

Die Neigung, nach dem weltweit dominierenden Dezimalsystem auf „runde“ Jahresabstände zu achten und danach jeweilige „Gedenkjahre“ zu begehen, ist ebenso verbreitet wie vertretbar, denn es ist erstaunlich und oft sogar ausgesprochen reizvoll, was immer wieder dabei herauskommt – sei es in der arithmetisch zufälligen Kombination der unterschiedlichsten „Jubilare“, sei es allein durch die Anregung, auch auf vermeintlich bekannte Menschen oder Ereignisse immer wieder neu einen fragenden Blick zu richten – oder aber überhaupt einmal auf eine bisher wenig oder gar nicht bekannte geschichtliche Gestalt oder Begebenheit.

Nehmen wir also das gegenwärtige Jahr 2024: Von der Klostergründung auf der Insel Reichenau im Jahr 724 über Immanuel Kants Geburt (1724) und das Erscheinen von Goethes „Werther“ (1774) bis zur Befreiung Leningrads von der mörderischen deutschen Blockade (1944) oder das Inkrafttreten des historischen bundesdeutschen Grundgesetzes (1949) reicht das diesjährige Spektrum. Musikinteressierte und somit auch ein Musikverlag finden natürlich noch einen weiteren, ganz besonderen Bereich– in der Geschichte der Musik. Da gibt es z.B. Geburtstage von Bruckner und Smetana (1824) oder Schönberg (1874), den Todestag von Puccini (1924) oder bedeutende Entstehungs- und Uraufführungsdaten wie Schuberts d-moll-Streichquartett (1824), Johann Strauss‘ Fledermaus (1874) oder Gershwins Rhapsody in blue (1924).

Eberhard v. Oppen verabschiedete sich 2021 nach vielen Jahren im Kundenservice von Carus in den wohlverdienten Ruhestand.

Peter Cornelius

Requiem

Carus 40.496/30

Gleich ein doppeltes Gedenkjahr bekommt der 1824 geborene und 1874 gestorbene Peter Cornelius (wie auch der Schriftsteller Erich Kästner, 1899–1974; eine n o c h „rundere“ Lebenszeit hatte Kurt Weill, der von 1900 bis 1950 lebte). Peter Cornelius verdient zweifellos eine größere Bekanntheit und Beachtung, als er sie heute weithin findet. Geboren 1824 in Mainz, in eine Schauspieler-Familie hinein, wird sein Sprachgefühl früh geprägt und gefördert; er lernt französisch, englisch, polnisch, dazu Klavier und Violine, studiert in Berlin, wo er Bettina von Arnim, Eichendorff, Humboldt und Meyerbeer begegnet, schreibt Musikkritiken und komponiert. Er lernt Franz Liszt kennen und verehren, lebt fünf Jahre lang bei ihm als Sekretär und Übersetzer in Weimar. Mit Witz und Ironie, aber auch mit großer Liebenswürdigkeit begabt, pflegt er zahlreiche alte und neue Bekanntschaften, begegnet Bülow und dem hoch verehrten Hector Berlioz und nähert sich musikalisch den „Neudeutschen“ um Liszt und Wagner an. Letzteren lernt er ebenso kennen wie bewundern, bewahrt sich aber – auch mit Brahms und Clara und Robert Schumann bekannt – durchaus künstlerische Eigenständigkeit. Für wiederum fünf Jahre wechselt er nach Wien, wo er mit Wagner regen Austausch, aber auch distanzierten Umgang pflegt, sich auch mit Friedrich Hebbel anfreundet. 1864 nimmt er, auf Wagners Vermittlung, ein „Gnadengehalt“ Ludwigs II. in München an, wo er, mit über 40 Jahren, erstmals in seinem Leben eine feste Anstellung erhält, als Lehrer für Rhetorik und Komposition am neu gegründeten Konservatorium. 1874 stirbt Cornelius, mit nicht einmal 50 Jahren, an einer damals noch nicht behandelbaren Diabetes-Erkrankung in seiner Heimatstadt Mainz, zu der er immer Verbindung gehalten hat und wo heute nicht nur eine Straße und ein Platz, sondern auch das Musikkonservatorium der Stadt seinen Namen trägt (und ihn aktuell natürlich mit Sonderausstellungen ehrt).

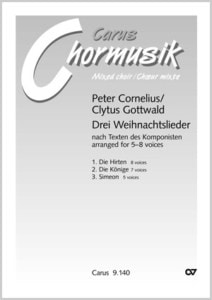

Seine Doppelbegabung als Literat und Musiker lässt Peter Cornelius, neben Übersetzungen wie von Berlioz‘ Jesus-Oratorium L’Enfance du Christ (Carus 70.038), Opern mit eigenen Libretti komponieren (vor allem der durchaus erfolgreiche Barbier von Bagdad), aber auch eine Vielzahl von Liedern und Chorwerken nach eigenen oder anderen anspruchsvollen Texten, die ihn als Kenner harmonisch raffinierten Tonsatzes ausweisen. Geradezu ein Juwel hochexpressiver Chorkunst ist das sechsstimmige Requiem mit Friedrich Hebbels Worten „Seele, vergiss sie nicht, Seele, vergiss nicht die Toten“, also sozusagen auch ein „deutsches Requiem“ (Carus 40.496/30). Ist dieses Werk, wie wohl auch die 6-8stimmigen Drei Chorgesänge op. 11 nach Heine und Rückert (40.496/40-60) und vielleicht auch der dreiteilige Chor-Zyklus Liebe op. 18 (40.496/70-90) und die Männerchöre op. 9 (40.809/10 und /20) besonders leistungsfähigen Chören vorbehalten, so sind die interessanten drei Psalmlieder-Bearbeitungen op. 13 nach Bachschen Klaviersätzen (40.496/20) reizvolle und sicher einfachere Laienchor-Aufgaben. Und dann gibt es das wohl berühmteste Werk des gerade an Heiligabend geborenen Peter Cornelius: In seinem sechsteiligen Lieder-Zyklus op. 8 nach eigenen Dichtungen mit dem schlichten Titel Weihnachtslieder – Werner Oehlmann nannte ihn „nahezu das einzige künstlerisch uneingeschränkt Gültige, was die Musik des 19. Jahrhunderts zum Thema Weihnachten hervorgebracht hat“ – verbindet das dritte Lied Drei Kön’ge wandern aus Morgenland eine prägnant-melodische Solostimme mit einem 4stimmigen Satz des Epiphanias-Liedes Wie schön leuchtet der Morgenstern im Klavierpart. Hans Georg Pflüger hat diesen Klavierbegleitsatz wieder zum Chorsatz gemacht (40.496/10), auch in diversen Carus-Chorsammlungen), Clytus Gottwald schließlich das Ganze in einen wunderbaren 7stimmigen Chorklang verwandelt (3.149/60).

Peter Cornelius

Drei Könige wandern

aus: Weihnachtslieder op. 8,1

Carus 40.496/10

Ob noch andere Chorwerke von Peter Cornelius – er vertonte auch liturgische Texte – weitere Verbreitung finden werden? Jedenfalls gilt auch für diesen Musiker wieder die Erkenntnis:

Mancher Mensch und manche Zeit

zeigt bei der Gelegenheit

des Gedenkjahrs neue Seiten,

die die Horizonte weiten…

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!