CREDO … ich glaube

1700 Jahre christliches Glaubensbekenntnis

In den meisten Messkompositionen ist der Text zentral, der 2025 gefeiert wird: Das Nizänische Credo. Auf dem Konzil von Nicäa im Jahr 325, also vor 1700 Jahren, wurde der Prozess zur Einigung auf ein Glaubensbekenntnis angestoßen. Die endgültige Form des Nizänischen Credos ist das Glaubensbekenntnis, auf das sich weltweit alle christlichen Kirchen berufen. Prof. Dr. Stefan Klöckner über die Entstehungsgeschichte und das Credo als künstlerische Inspiration.

Credo. Six Composers – Six Parts – One Christian Faith

Commissioned Composition for the 1700 Anniversary of the Nicaean Credo

Carus 7.461/00

In unserem täglichen Sprachgebrauch steht das Wort „glauben“ für „etwas nicht genau wissen“ (oder wissen KÖNNEN); „etwas oder jemandem glauben“ ist daher unterhalb der von Fakten gestützten Erkenntnis des Verstandes angesiedelt: Wer etwas weiß, braucht es eigentlich nicht mehr zu glauben!

Die Geschichte des christlichen Gottesglaubens, der auf den Schultern der jüdischen Geschwister ruht und ohne das Judentum nicht denkbar ist, spricht jedoch eine andere Sprache: „Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft, Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht.“ So formuliert es der Verfasser des neutestamentlichen Hebräerbriefes (Hebr 11,1) um 60 nach Christus. Die feste Überzeugung – die Glaubensgewissheit – wird so zum tragenden Fundament eines ganzen Lebens.

Frühe Glaubensbekenntnisse

Schon im Alten Bund gab es formelhafte Zusammenfassungen, welche die zentralen Inhalte des Glaubens wie in einem Brennglas bündeln. Dabei begegnen uns Bekenntnistexte zum wahren und einzigen Gott („Höre, Israel, der HERR unser Gott, der HERR ist einzig!“, Deuteronomium/5. Buch Mose 6,4), aber auch Erinnerungen an das heilshafte Eingreifen Gottes und an seine Geschichte mit uns Menschen („Mein Vater war ein heimatloser Aramäer […]“, Deuteronomium/5. Buch Mose 26,5-7).

Auch die Christen haben schon sehr früh begonnen, ihren Glauben in Bekenntnisformeln zusammenzufassen; ein erstes Credo – noch in griechischer Sprache abgefasst und dann ins Lateinische übersetzt – findet sich bereits ab ca. 130 nach Christus. Es enthält schon alle wesentlichen Sätze des späteren großen Glaubensbekenntnisses: Gott ist Vater und Schöpfer – sein einziggeborener Sohn, Jesus Christus, kam als Mensch in die Welt, ist gestorben und auferstanden; er hat uns erlöst – der Heilige Geist und die Kirche setzen Gottes und Jesu Heilswirken fort bis zum Jüngsten Tag, an dem alle Toten zum ewigen Leben auferstehen werden.

In den folgenden Jahrhunderten wird dieser Textkern immer weiter ausgebaut und erweitert, was vor allem mit der Abwehr von christlichen Irrelehren zu tun hat, die in der antiken Frühzeit der Kirche nicht selten auftraten. So präzisiert man die Aussagen über Jesus Christus als wahren Gott (Deum verum de Deo vero) und zugleich wahren Menschen, der in einem historisch konkret fassbaren Zeitraum (geboren zur Zeit des Königs Herodes, gestorben während der Amtszeit des Statthalters Pontius Pilatus – sub Pontio Pilato) gelebt hat. Mit der Aussage, dass Christus „gezeugt, nicht geschaffen“ wurde (genitum, non factum) und „eines Wesens mit dem Vater“ war (consubstantialem Patri), wehrte man im 4. Jahrhundert z. B. die theologische Lehre eines Mannes namens Arius ab, der Jesus Christus nicht als gleichwertigen Teil der göttlichen Dreieinigkeit verstehen wollte. Arius sah als Gefahr, dass man die Göttlichkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes als „Drei-Gott-Glauben“ missverstehen konnte.

Erstes Konzil von Nizäa

Ikone des Michael Damaskenos (1591)

Das große Glaubensbekenntnis: Entstehung und Entwicklung

Vor 1700 Jahren, im Jahr 325, trat in Nizäa (nahe dem heutigen Istanbul in der Türkei gelegen) auf Befehl des römischen Kaisers Konstantin eine Versammlung der christlichen Bischöfe zusammen: ein erstes großes Konzil zur Klärung von Glaubensstreitigkeiten. Auf dieser und der nachfolgenden Versammlung im Jahr 381 in Konstantinopel wiesen die Bischöfe die Lehre des Arius zurück und formulierten das große Glaubensbekenntnis, das nach diesen beiden Konzilien „Nicaeno-Constantinopolitanum“ heißt. Auf dem Konzil von Chalkedon 451 wurde es erstmals öffentlich und damit als offizielle christliche Lehre verkündet. Es gilt bis auf den heutigen Tag!

An zwei Wörtern dieses umfangreichen und bedeutenden Textes haben sich jedoch die theologischen Geister geschieden. Im sogenannten Morgenländischen oder Großen Schisma trennte sich die orthodoxe Kirche im Jahr 1054 u. a. wegen der Aufnahme des Wortes Filioque von den römischen Schwestern und Brüdern: Die Theologen aus dem Osten konnten den Glaubenssatz nicht akzeptieren, dass der Heilige Geist nicht nur aus Gott Vater, sondern auch aus seinem Sohn, Jesus Christus, hervorgeht.

Und bis auf den heutigen Tag bereitet die Vokabel „katholisch“ (et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam – ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche) den protestantischen Kirchen nachvollziehbarerweise Kopfschmerzen: Zu nahe liegt das konfessionelle Missverständnis, dass mit catholicam die römisch-katholische Kirche gemeint sei. Das ist natürlich nicht der Fall: Man lese dieses Wort im eigentlichen Sinn der griechischen Vokabel kat´holon: umfassend, allgemein. Von daher findet sich in der evangelischen Fassung des großen Credo eine etwas andere Formulierung, der zufolge an die „eine, heilige, allumfassende (oder auch: christliche) und apostolische Kirche“ geglaubt wird.

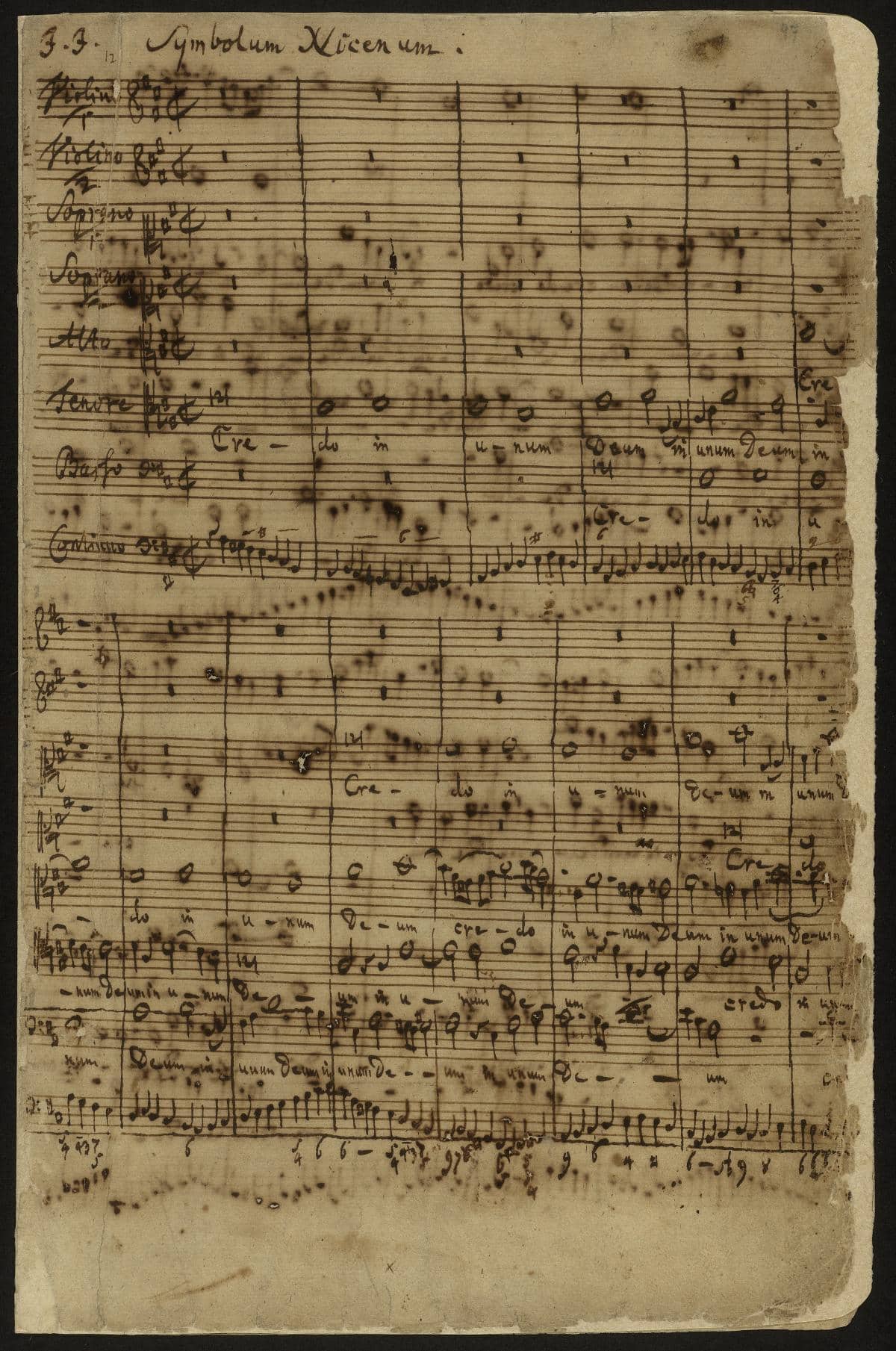

Wer heute das Titelblatt der Credo-Vertonung in Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe betrachtet, dem fällt die dort stehende Titulatur auf: „Symbolum Nicenum“. Ein Glaubensbekenntnis wird in der Geschichte der Kirche schon sehr früh als „Symbolum“ bezeichnet. Damit greift man auf den antiken Symbolbegriff zurück: Ein Symbol ist das Erkennungszeichen, an dem man die Zugehörigen identifizieren kann – gleichsam ein Billett, das zum Eintritt berechtigt! Im übertragenen Sinn heißt das, dass die Getauften, die am eucharistischen Gottesdienst (dem Abendmahl) teilnehmen wollen, sich zuvor zum christlichen Glauben bekennen und damit deutlich machen, dass sie „kyriaké“ sind: Von diesem griechischen Wort, das mit „zum Herrn (Christus) gehörend“ zu übersetzen ist, leitet sich unser deutscher Begriff „Kirche“ ab.

Deswegen ist das Sprechen oder Singen des Credos während der sonntäglichen Liturgie von so existenzieller Wichtigkeit. Es hat katholisch wie evangelisch seinen Platz nach der Verkündigung aus der Heiligen Schrift und der Predigt, welche die Schrift auslegen und in die aktuelle christliche Glaubenskultur übersetzen soll – worauf die Gemeindemitglieder mit der Bekräftigung ihres Glaubens antworten.

Das Credo als künstlerische Inspiration

Seit dem 14. Jahrhundert gehört das Credo zum Zyklus des Ordinarium Missae, in dem diejenigen Messgesänge zusammengefasst sind, die hinsichtlich Text und Platzierung im Gottesdienst stets gleich bleiben: Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus (mit Benedictus) – Agnus Dei. Vor allem in den Vertonungen der Klassik und Romantik (z. B. von Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Gounod, Bruckner und Puccini) sind die Credo-Vertonungen allein schon aufgrund der Textmasse sehr umfangreich und musikalisch differenziert gestaltet. Besonders die Eckpunkte des Lebens Jesu fallen dabei auf: Die Erwähnung der Empfängnis durch den Heiligen Geist (Et incarnatus est) ist häufig Solist/inn/en anvertraut und in langsam-innige und zurückgenommene Tonsprache gebracht, während Leiden und Tod (Crucifixus etiam pro nobis) sowie die Auferstehung (Et resurrexit tertia die) unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Mittel musikdramatisch umgesetzt werden. Das finden wir auch in den Vertonungen unserer Tage, denn das Credo bleibt bis heute eine Aufforderung zur künstlerischen Auseinandersetzung. Das gilt auch für eine Reihe von isolierten Einzelvertonungen des Credo, so z.B. von Antonio Vivaldi und Krzysztof Penderecki.

Wenn wir heute – 1700 Jahre nach der Schaffung des großen Glaubensbekenntnisses – dessen Vertonungen intensiv studieren und hören, dann mag es weniger um eine klangliche Manifestation des christlichen Glaubens im Sinne der Abgrenzung von Falsch- oder Andersgläubigkeit gehen. Im Zentrum steht heute vielleicht viel eher die musikalische Auseinandersetzung mit den alle Religionen und Konfessionen übergreifend drängenden Fragen des Menschseins, wie sie durch die Zeiten hindurch von den Komponistinnen und Komponisten in Klang gebracht wurden: Wozu bin ich hier? Was ist Schuld, was Erlösung? Was wird nach meinem Tode sein? Wie klingt Hoffnung? Die christliche Antwort auf diese Fragen ist ebenso tröstlich für die menschliche Seele, wie sie eine Herausforderung für den denkenden Geist bleibt.

Prof. Dr. Stefan Klöckner, geboren 1958 in Duisburg, ist Professor für Musikwissenschaft an der Folkwang Universität der Künste und ein führender Experte für Gregorianik und Kirchenmusikgeschichte. Er leitete u. a. das Amt für Kirchenmusik des Bistums Rottenburg/Stuttgart, gründete das international bekannte Ensemble VOX WERDENSIS und lehrt in Deutschland und der Schweiz zu Musik, Theologie und deren Schnittstellen.

Im 1. Johannes 5

finden wir eine herrliche Zusammenfassung unseres Glaubensbekenntnisses.